Source :- BBC INDIA

इमेज स्रोत, Getty Images

भारत और पाकिस्तान के लिए सात मई की सुबह काफ़ी तनाव भरी थी. छह मई की रात भारत ने पाकिस्तान के भीतर सैन्य कार्रवाई की थी और सुबह यह ख़बर आग की तरह फैली.

पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और अगले चार दिनों तक एक दूसरे पर हमले जारी रहे.

ऐसे में यह देखना दिलचस्प था कि दुनिया के ताक़तवर देश कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चीन ने खुलेआम कहा कि वह पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. तुर्की भी पाकिस्तान के साथ था.

दूसरी ओर चीन ने पाकिस्तान की संप्रभुता को लेकर जो कहा, वैसा भारत के लिए किसी देश ने नहीं कहा.

इसराइल ने ज़रूर कहा कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है. लेकिन इसराइल की तुलना में चीन बहुत बड़ा देश है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.

भारत यह कह सकता है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है लेकिन विदेश नीति या डिप्लोमेसी की कामयाबी शायद इसमें भी देखी जाती है कि संकट की घड़ी में कितने देश आपके साथ खड़े हैं.

भारत की विदेश नीति पर तब और सवाल उठने लगे जब युद्धविराम की घोषणा किसी तीसरे देश अमेरिका ने की और वह भी बिल्कुल निर्देशित करने वाले अंदाज़ में.

यानी अमेरिका को युद्धविराम की जानकारी पहले से थी और उसी ने भारतीयों को बताया न कि भारत सरकार ने.

दूसरी तरफ़ ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में आतंकवाद का नाम तक नहीं लिया. ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में रखा.

भारत कश्मीर मामले में किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने युद्धविराम कराया है और पाकिस्तान ने इसे स्वीकार भी किया. हालांकि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे द्विपक्षीय बताया और अमेरिका का नाम तक नहीं लिया.

भारत-पाकिस्तान को एक ही नज़रिए से देखा गया?

इमेज स्रोत, Getty Images

भारत यह भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान से उसकी बराबरी की जाए या उससे जोड़ा जाए. लेकिन पूरे मामले में ऐसा ही होता दिखा. सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री पहले भारत आए और फिर पाकिस्तान गए. ईरान के विदेश मंत्री भी पहले पाकिस्तान गए, फिर भारत आए.

वहीं अमेरिका ने भी भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ही ट्रीट किया. कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत पाकिस्तान से ख़ुद को जो ‘डी-हाइफनेट’ करने की कोशिश करता है, उसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली है.

ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान के साथ तनातनी में क्या मोदी सरकार की डिप्लोमेसी या विदेश नीति सफल रही?

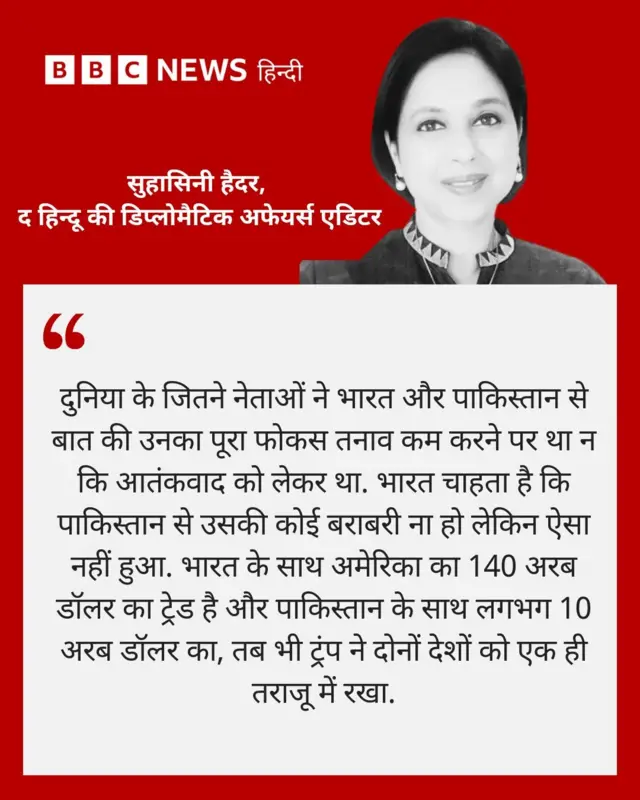

भारत के प्रमुख अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू की डिप्लोमैटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के एक शो में कहा, ”दुनिया के जितने नेताओं ने भारत और पाकिस्तान से बात की, उनका पूरा फोकस तनाव कम करने पर था न कि आतंकवाद को लेकर था. भारत चाहता है कि पाकिस्तान से उसकी कोई बराबरी ना हो लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारत के साथ अमेरिका का 140 अरब डॉलर का ट्रेड है और पाकिस्तान के साथ लगभग 10 अरब डॉलर का, तब भी ट्रंप ने दोनों देशों को एक ही तराजू में रखा.”

पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण किया जाए जबकि भारत इसे हर हाल में रोकना चाहता है. कई विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस बार कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में कामयाब रहा है.

पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप की वकालत करता रहा है. यह पाकिस्तान के हक़ में माना जाता है कि कश्मीर की चर्चा वैश्विक स्तर पर हो.

नॉन अलाइनमेंट से मल्टी-अलाइनमेंट की ओर

इमेज स्रोत, Getty Images

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति की राह नॉन अलाइनमेंट (गुटनिरपेक्ष) की ओर रखी थी. इसी राह को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी अपनाते रहे.

लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जोड़ी ने भारत की विदेश नीति को मल्टी-अलाइनमेंट यानी बहुपक्षीय राह की ओर मोड़ा. यानी नेहरू की विदेश नीति थी कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं होंगे और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है कि हम सभी गुटों के साथ रहेंगे.

मल्टी-अलाइनमेंट टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल 2012 में शशि थरूर ने किया था. तब शशि थरूर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे.

शशि थरूर ने कहा था, ”नॉन अलाइनमेंट यानी गुटनिरपेक्ष नीति अपना प्रभाव खो चुकी है. 21वीं सदी मल्टी-अलाइनमेंट की सदी है. भारत समेत कोई भी देश दूसरे देशों से सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है. हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ अलग नहीं रहा जा सकता. भारत भी ज़्यादा वैश्विक हुआ है.”

1979 के बाद 2016 में नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे, जो 120 देशों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वार्षिक बैठक में शामिल नहीं हुए थे. मोदी के शामिल नहीं होने से एक संदेश गया कि भारत नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति को पीछे छोड़ रहा है.

मोदी सरकार में अमेरिका से क़रीबी और बढ़ी है. मोदी ने अमेरिका को स्वाभाविक सहयोगी बताया था जो गुट-निरपेक्षता की परंपरा के उलट था.

कई लोगों का मानना है कि भारत की अमेरिका से बढ़ती क़रीबी अवसरवादी है और इसमें वो भरोसा नहीं है, जो सोवियत यूनियन के साथ था.

2019 में भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा था कि भारत और अमेरिका सहयोगी हैं लेकिन ये मुद्दा आधारित सहयोग है.

कहा जाता है कि दोनों देशों का सहयोग वैचारिक नहीं है. कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि चीन से अमेरिकी बादशाहत को चुनौती मिल रही है, इसलिए वह भारत के साथ सहानुभूति रखता है.

मल्टी-अलाइनमेंट का ही नतीजा है कि भारत क्वॉड का भी सदस्य है और एससीओ का भी.

एससीओ चीन और रूस के दबदबे वाला संगठन है जबकि क्वॉड को चीन विरोधी संगठन के रूप में देखा जाता है. क्वॉड में भारत के होने से रूस भी ख़ुश नहीं था.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव ने दिसंबर 2020 में कहा, “पश्चिम एकध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है. मगर रूस और चीन के उसके मातहत होने की संभावना कम है. हालांकि भारत अभी इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में तथाकथित क्वॉड जैसी पश्चिमी देशों की चीन-विरोधी नीति का एक मोहरा बना हुआ है.”

क्वॉड की भूमिका पर सवाल

इमेज स्रोत, Getty Images

एससीओ का सदस्य पाकिस्तान भी है और भारत भी. सबसे दिलचस्प है कि एससीओ का एक सदस्य देश चीन दूसरे सदस्य देश पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर खड़ा था जबकि भारत को रूस से चीन की तरह समर्थन नहीं मिला.

वहीं क्वॉड के भी किसी देश ने भारत के समर्थन में कुछ नहीं कहा. क्वॉड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं.

रूसी विश्लेषक क्वॉड की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं. रूस के राजनीति विज्ञानी एलेक्जेंडर दुगिन ने क्वॉड पर निशाना साधते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, ”असली संकट में क्वॉड से भारत को कोई मदद नहीं मिली. अमेरिका ने भारत को बस संघर्ष रोकने की सलाह दी. क्या एक सहयोगी की यही भूमिका होती है?”

दुगिन की इस टिप्पणी पर अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू के अंतरराष्ट्रीय संपादक स्टैनली जॉनी ने लिखा है, ”क्वॉड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है. भारत किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं है. भारत की नीति स्वायत्तता है. चाहे किसी दूसरे का संघर्ष हो या अपना संघर्ष, भारत अपनी स्वायत्तता से समझौता नहीं करता है.”

स्टैनली जॉनी मानते हैं कि अभी अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर विरोधाभासों से भरी है.

स्टैनली जॉनी ने लिखा है, ”भारत और पाकिस्तान प्रतिद्वंद्वी हैं. भारत और चीन प्रतिस्पर्धी हैं. भारत और रूस रणनीतिक साझेदार हैं. रूस लगभग चीन का सहयोगी है. चीन की जेब में पाकिस्तान है जो कभी अमेरिका का सहयोगी हुआ करता था. पाकिस्तान की दोस्ती तुर्की से फल फूल रही है.”

”तुर्की नेटो का सदस्य है और इस तरह से अमेरिका का वह सिक्यॉरिटी पार्टनर है. अमेरिका की भारत के साथ रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा साझेदारी है जबकि पाकिस्तान में अमेरिका ने उस व्यक्ति को मारा था, जिसने न्यूयॉर्क में हमला किया था. इसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान की दूरियां बढ़ीं. इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू में रख रहा है. पाकिस्तान को अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन से सैन्य मदद मिलती है और उसके रक्षा गठजोड़ में शामिल तुर्की से भी. मौजूदा समय में यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तस्वीर है.”

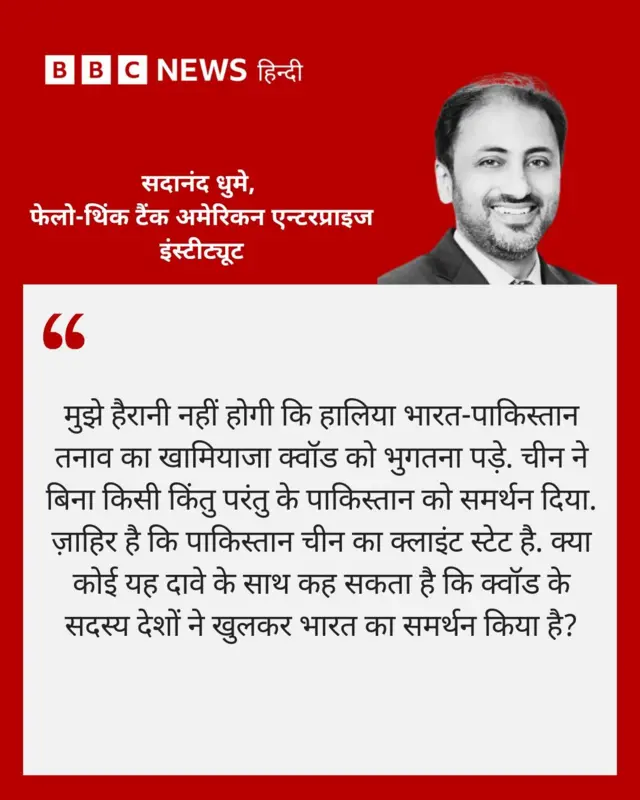

थिंक टैंक अमेरिकन एन्टरप्राइज इंस्टिट्यूट के फेलो सदानंद धुमे मानते हैं कि भारत-पाकिस्तान तनाव का खामियाजा क्वॉड को भी भुगतना पड़ सकता है.

सदानंद धुमे ने एक्स पर लिखा है, ”मुझे हैरानी नहीं होगी कि हालिया भारत-पाकिस्तान तनाव का खामियाजा क्वॉड को भुगतना पड़े. चीन ने बिना किसी किंतु परंतु के पाकिस्तान को समर्थन दिया. ज़ाहिर है कि पाकिस्तान चीन का क्लाइंट स्टेट है. क्या कोई यह दावे के साथ कह सकता है कि क्वॉड के सदस्य देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया है?”

सदानंद धुमे ने लिखा है, ”मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वॉड निश्चित तौर पर मिट जाएगा या किसी और तरह से प्रभावित होगा. क्वॉड अपनी वजहों से रहेगा. लेकिन भारत में इसे लेकर संदेह बढ़ेगा. अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों के बीच एक भरोसेमंद सहयोगी बनने का मौक़ा खो दिया है. क्वॉड समर्थकों को इस नाकामी को स्वीकार करना होगा.”

हालांकि भारत भी रूस के मामले में क्वॉड के बाकी तीन सदस्य देशों से अलग लाइन ले चुका है.

फ़रवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो भारत को छोड़ क्वॉड के सारे मेंबर यूक्रेन के साथ थे. यहाँ तक कि ये रूस के ख़िलाफ़ पश्चिम के प्रतिबंध में भी शामिल थे. दूसरी तरफ़ भारत क्वॉड का एकमात्र सदस्य था जो रूस के ख़िलाफ़ नहीं था. भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के ख़िलाफ़ लाए गए हर प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग नहीं कर रहा था.

बदलता वर्ल्ड ऑर्डर

इमेज स्रोत, Getty Images

लेकिन ट्रंप दोबारा सत्ता में आए तो यूक्रेन को लेकर पूरी नीति बदल गई और अमेरिका ख़ुद रूस के साथ खड़ा दिखा. ऐसे में कहा जाने लगा कि यूक्रेन-रूस की जंग में भारत ने पश्चिम के दबाव में न झुककर बिल्कुल अच्छा किया था.

मनोहर लाल पर्रिकर इंस्टिट्यूट फोर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनलिसिस में असोसिएट फेलो रहे और वर्तमान में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में असोसिएट प्रोफ़ेसर मोहम्मद मुदस्सिर क़मर नहीं मानते हैं कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान से हालिया तनाव में नाकाम नहीं रही है.

डॉ मोहम्मद मुदस्सिर क़मर कहते हैं, ”देखिए भारत कोई क्लाइंट स्टेट (पिछलग्गू) नहीं है. चीन इसलिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है क्योंकि वह उसका क्लाइंट स्टेट है. यानी पाकिस्तान की स्वायत्तता नहीं है. भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है. भारत को अब कोई देश हाँक नहीं सकता है. जब आप एक शक्ति के रूप में उभर रहे होते हैं तो संभव है कि आपके दोस्त भी उदासीनता दिखाएं. ऐसे में हम इसे विदेश नीति की नाकामी के रूप में नहीं देख सकते हैं.”

डॉ मोहम्मद मुदस्सिर क़मर कहते हैं, ”भारत की मल्टी-अलाइनमेंट विदेश नीति का मतलब है कि अपने हितों के लिए सबके साथ है और जहाँ हितों को चोट पहुँचाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़ बोलने का साहस रखता है. हर नीति की अपनी ख़ासियत होती है और समय-समय पर उसकी समीक्षा भी होती है. हम किसी भी संगठन या नीति को किसी एक घटना के आईने में नहीं देख सकते हैं. क्वॉड में भारत का सहयोग मुद्दों पर आधारित है और एससीओ में भी मुद्दों के आधार पर है.”

यूक्रेन पर रूस के हमले, इसराइल के ग़ज़ा में जारी हमले, अमेरिका के प्रति बढ़ते अविश्वास और चीन के उभार के कारण पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को चुनौती मिल रही है. ऐसे में भारत के लिए भी यह चुनौती है कि अपनी जगह नए वर्ल्ड ऑर्डर में बनाए.

अमेरिका, ईयू, चीन और रूस वर्ल्ड ऑर्डर को अपनी ओर झुकाने की कोशिश कर रहे. ऐसे में तुर्की, सऊदी अरब, भारत, इंडोनेशिया और अफ़्रीका का रुख़ क्या होगा, यह भी मायने रखता है.

नेटो के सदस्य होने के बावजूद तुर्की रूस के ख़िलाफ़ पश्चिमी प्रतिबंध में शामिल नहीं हुआ था. यहाँ तक कि नेटो के सह-संस्थापक देश कनाडा को नेटो दूसरे सह-संस्थापक देश अमेरिका ने अपने में मिला लेने की बात कही जबकि नेटो एक सुरक्षा गठजोड़ है. यानी पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में विरोधाभास है तो भारत की विदेश नीति इन विरोधाभासों से अछूती नहीं रह सकती है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

SOURCE : BBC NEWS